今日も植え替えは続きます。今回で43鉢目になります。そう言えば、外の多肉植物置き場はビニールが強風でビリビリに破けてしまったため 張り直す必要があります。しかし、いちいちビニールを張り直すのも何やら面倒くさくなってしまったので、波板を葺いてしまうことにしました。まあ、波板を切ったり結んだりするのはかなりの手間で、まったく進んでおりません。そのせいで、ほとんどの多肉植物を外に出せていません。早く何とかしないととは思っているのですがね…

Pachypodium horombense

ホロンベンセは非常に勢いがあります。2021年10月に鶴仙園にて入手。

根も非常によく張っていました。

植え替え後。プレステラ120に植えましたが、根の量からすると小さいかも知れません。プレステラの新しいサイズに植えたいところですが、残念ながらまだ未入手です。今年も生長が良いようなら、来年は1サイズ大きな鉢に植え替えたいですね。

Euphorbia ambovombensis

アンボボンベンシスは生長も悪くないのですが、なぜか花が咲きません。2020年3月にファーマーズガーデン西新井にて入手。

太い根が鉢底についてしまっていました。もはや、プレステラでは植えられないようです。

植え替え後。塊根は以前より出しました。ロングポットに植えてみました。どれだけ根が伸びるのか試してみます。

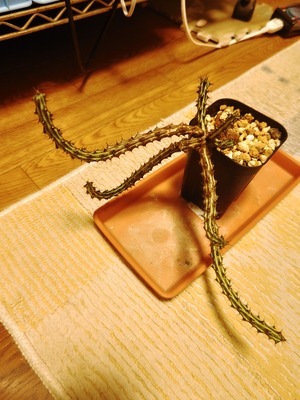

Euphorbia guillauminiana

グイラウミニアナは少し変わった枝ぶりの花キリンです。個人的にはただの花キリンなのですが、妙に人気がありますね。とは言え、グイラウミニアナが人気でも他の花キリンは人気がありません。まあ、最近は即売会などでは聞き慣れない珍しい花キリンも並ぶようになってきました。嬉しい限りです。2020年3月にヨネヤマプランテイションの多肉植物BIG即売会で入手。

グイラウミニアナは水を好むと言うか、乾燥にあまり強いタイプではありません。塊根性ではない花キリンですから当たり前の話ではあります。それでも、グイラウミニアナは根が強いので、パキポディオイデスのような繊細さはなく、割と丈夫な方でしょう。

植え替え後。根がしっかりしているので、今年の生長は期待できますね。

Trichodiadema bulbosum

あまり調子が良くないブルボスムです。イマイチ育て方が分かりません。乾かしすぎると葉が枯れてしまうので、半日陰で育てています。そのため、徒長気味になってしまいました。あまり頻繁に水やり出来ないため、こんな感じになっています。2022年3月にヨネヤマプランテイションの多肉植物BIG即売会にて入手。

根の状態は普通。

植え替え後。少し塊根を出しました。もっと日照良くして腰水栽培とか出来ないですかね? 色々試してみるつもりです。

ブログランキング参加中です。

クリックしていただけますと嬉しく思います。

にほんブログ村

にほんブログ村

Pachypodium horombense

ホロンベンセは非常に勢いがあります。2021年10月に鶴仙園にて入手。

根も非常によく張っていました。

植え替え後。プレステラ120に植えましたが、根の量からすると小さいかも知れません。プレステラの新しいサイズに植えたいところですが、残念ながらまだ未入手です。今年も生長が良いようなら、来年は1サイズ大きな鉢に植え替えたいですね。

Euphorbia ambovombensis

アンボボンベンシスは生長も悪くないのですが、なぜか花が咲きません。2020年3月にファーマーズガーデン西新井にて入手。

太い根が鉢底についてしまっていました。もはや、プレステラでは植えられないようです。

植え替え後。塊根は以前より出しました。ロングポットに植えてみました。どれだけ根が伸びるのか試してみます。

Euphorbia guillauminiana

グイラウミニアナは少し変わった枝ぶりの花キリンです。個人的にはただの花キリンなのですが、妙に人気がありますね。とは言え、グイラウミニアナが人気でも他の花キリンは人気がありません。まあ、最近は即売会などでは聞き慣れない珍しい花キリンも並ぶようになってきました。嬉しい限りです。2020年3月にヨネヤマプランテイションの多肉植物BIG即売会で入手。

グイラウミニアナは水を好むと言うか、乾燥にあまり強いタイプではありません。塊根性ではない花キリンですから当たり前の話ではあります。それでも、グイラウミニアナは根が強いので、パキポディオイデスのような繊細さはなく、割と丈夫な方でしょう。

植え替え後。根がしっかりしているので、今年の生長は期待できますね。

Trichodiadema bulbosum

あまり調子が良くないブルボスムです。イマイチ育て方が分かりません。乾かしすぎると葉が枯れてしまうので、半日陰で育てています。そのため、徒長気味になってしまいました。あまり頻繁に水やり出来ないため、こんな感じになっています。2022年3月にヨネヤマプランテイションの多肉植物BIG即売会にて入手。

根の状態は普通。

植え替え後。少し塊根を出しました。もっと日照良くして腰水栽培とか出来ないですかね? 色々試してみるつもりです。

ブログランキング参加中です。

クリックしていただけますと嬉しく思います。

にほんブログ村

にほんブログ村