去年の3月にソテツにつくカイガラムシが沖縄に侵入したと言う記事を挙げました。すっかり忘れていたのですが、最近になり奄美大島でカイガラムシが猛威をふるっていると言うニュースを目にしました。すでに、かなり危機的な状況のようです。

調べて見ると、世界中でこのカイガラムシが蔓延し、世界中のソテツにダメージを与えていることが分かりました。さて、ではこのカイガラムシに対して、科学者たちはどのようなアプローチをしているのでしょうか? 今回はそのソテツにつくカイガラムシ=Aulacaspis yasumatsuiに対する研究をご紹介します。それは、Ronald D. Caveらの2009年の論文、『Temperature-Dependent Development of the Cycad Aulacaspis Scale, Aulacaspis yasumatsui(Hemiptera: Diaspididae)』です。簡単に見ていきましょう。

害虫あらわる

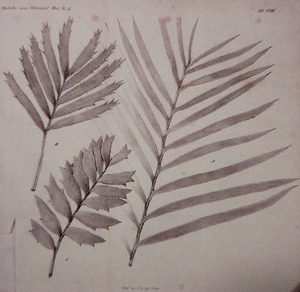

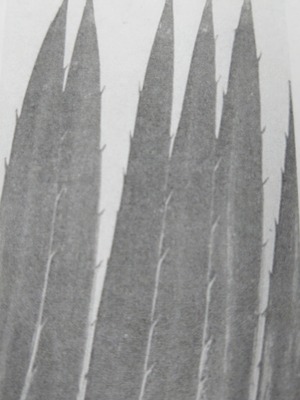

Aulacaspis yasumatsuiは東南アジア原産のカイガラムシで、フロリダ、テキサス、ハワイ、西インド諸島、コスタリカ、ニュージーランド、コートジボワール、グアムでは侵入害虫です。グアムでは在来ソテツであるCycas micronesicaを枯死させました。

米国では1998年に南フロリダではじめて検出され、すぐに州全体に広がりました。このカイガラムシは数種類のソテツに寄生しますが、人気のある景観植物であるking sago(Cycas revoluta)は特に感受性が高いようでした。1998年以来、南フロリダの多くのking sagoが、A. yasumatsuiにより破壊されてきました。

実験

A. yasumatsuiの卵と幼虫を、18℃、20℃、25℃、30℃、32℃、35℃で育てました。

卵は18℃では孵化しませんでした。また、30℃までは孵化時間が短くなりましたが、30℃以上ではそれ以上短くなりませんでした。30℃の孵化率は84.0%と高く、35℃では62.2%と孵化率は低下しました。

幼虫は18℃でもっとも生育が遅く、35℃でもっとも早くなりました。しかし、18℃と35℃で育てたメスは産卵せずに死亡しました。また、11℃と38℃の環境では幼虫は育ちませんでした。

生存可能な気温

A. yasumatsuiは、20℃未満では1齢幼虫より大きく育つのは非常に困難です。フロリダ南部では11月から4月にかけての平均最低気温が20℃以下になるため、葉に付着したカイガラムシの死亡率するか、増えるとしても非常に遅くなる可能性があります。しかし、大胞子葉や根についたカイガラムシは低温から保護される可能性があります。

天敵

フロリダではA. yasumatsuiの天敵となる可能性のある昆虫は、寄生蜂であるCoccobius fulvus、テントウムシの1種であるRhyzobius lophanthae、キムネタマキスイと言うカイガラムシを捕食する甲虫であるCybocepalus nipponicusです。

Unaspis yanosisと言うカイガラムシに寄生するC. fulvusの卵から次の卵までの発生時間は、19℃で52日、25℃で27日、30℃で26日です。R. lophanthaeの卵から次の卵までの発生時間は、Aspidiotus neriiを捕食した場合では20℃で44日、25℃で32日、30℃で24日、Chrysomphalus aonidumを捕食した場合では20℃で48日、25℃で34日、30℃で27日かかります。対するA. yasumatsuiの卵から次の卵までの発生時間は、19℃で50日、25℃で31日、30℃で28日です。これらの天敵はカイガラムシより世代交代が早いか同等です。

最後に

以上が論文の簡単な要約です。

気温と生育を害虫と天敵で比較しましたが、データ上では有効性が示されたようです。しかし、テントウムシでは食べた餌により生育に差があることからも分かる通り、それが適した餌であるかが重要です。不適な餌では天敵の生育や増殖が抑制されてしまうことは珍しいことではありません。これらの天敵候補が実際にA. yasumatsuiを捕食してどう増えるのかを見ないと本当のところは分からないでしょう。

さて、しかし低気温ではA. yasumatsuiの生育に影響があることが分かりました。問題となっている奄美大島は、冬でも最低気温は10℃以下になることはあまりないと言うことです。10℃は卵が孵化したり幼虫が育たない温度ですが、定着していることからすると成虫は耐寒性があるのか、あるいは鱗片などに隠れて防寒しているのかは分かりませんが、とにかく冬を越してしまっています。気温だけでは決定打にならないと言うことです。むしろ、A. yasumatsuiの原産地で有効な天敵を探した方が有意義かも知れません。一般的に天敵の導入で害虫を根絶することは困難ですが、害虫の増殖を抑え植物の生存率や繁殖率を上げる効果があります。

論文の中で出てくるking sagoとは日本の蘇鉄のことですが、特にA. yasumatsuiに弱いようです。A. yasumatsuiはソテツを枯らしてしまう危険な害虫です。奄美大島のソテツ原生林が崩壊する前に、有効な手立てを見つけ出す必要があるでしょう。しかし、このA. yasumatsuiは日本列島を北上するのでしょうか? 同じようにソテツの害虫であるソテツシジミと言う蝶は南方系ですが、あれよという間に日本列島を北上し、関東でもしばしば報告されています。私の居住地は冬はマイナス5℃を下回りますから、一見してA. yasumatsuiは冬を越せそうにありません。ただ、DioonやZamiaは室内に取り込みます。これらに付いて冬越ししてしまい、暖かくなって外に出したら日本のソテツで大量に増えてしまうと言うサイクルも想定されます。何れにせよ、これ以上の被害の拡大はないように、願わくは何らかの対策により奄美大島のソテツの被害が収束して欲しいものです。

ブログランキング参加中です。

クリックしていただけますと嬉しく思います。

にほんブログ村

にほんブログ村

調べて見ると、世界中でこのカイガラムシが蔓延し、世界中のソテツにダメージを与えていることが分かりました。さて、ではこのカイガラムシに対して、科学者たちはどのようなアプローチをしているのでしょうか? 今回はそのソテツにつくカイガラムシ=Aulacaspis yasumatsuiに対する研究をご紹介します。それは、Ronald D. Caveらの2009年の論文、『Temperature-Dependent Development of the Cycad Aulacaspis Scale, Aulacaspis yasumatsui(Hemiptera: Diaspididae)』です。簡単に見ていきましょう。

害虫あらわる

Aulacaspis yasumatsuiは東南アジア原産のカイガラムシで、フロリダ、テキサス、ハワイ、西インド諸島、コスタリカ、ニュージーランド、コートジボワール、グアムでは侵入害虫です。グアムでは在来ソテツであるCycas micronesicaを枯死させました。

米国では1998年に南フロリダではじめて検出され、すぐに州全体に広がりました。このカイガラムシは数種類のソテツに寄生しますが、人気のある景観植物であるking sago(Cycas revoluta)は特に感受性が高いようでした。1998年以来、南フロリダの多くのking sagoが、A. yasumatsuiにより破壊されてきました。

実験

A. yasumatsuiの卵と幼虫を、18℃、20℃、25℃、30℃、32℃、35℃で育てました。

卵は18℃では孵化しませんでした。また、30℃までは孵化時間が短くなりましたが、30℃以上ではそれ以上短くなりませんでした。30℃の孵化率は84.0%と高く、35℃では62.2%と孵化率は低下しました。

幼虫は18℃でもっとも生育が遅く、35℃でもっとも早くなりました。しかし、18℃と35℃で育てたメスは産卵せずに死亡しました。また、11℃と38℃の環境では幼虫は育ちませんでした。

生存可能な気温

A. yasumatsuiは、20℃未満では1齢幼虫より大きく育つのは非常に困難です。フロリダ南部では11月から4月にかけての平均最低気温が20℃以下になるため、葉に付着したカイガラムシの死亡率するか、増えるとしても非常に遅くなる可能性があります。しかし、大胞子葉や根についたカイガラムシは低温から保護される可能性があります。

天敵

フロリダではA. yasumatsuiの天敵となる可能性のある昆虫は、寄生蜂であるCoccobius fulvus、テントウムシの1種であるRhyzobius lophanthae、キムネタマキスイと言うカイガラムシを捕食する甲虫であるCybocepalus nipponicusです。

Unaspis yanosisと言うカイガラムシに寄生するC. fulvusの卵から次の卵までの発生時間は、19℃で52日、25℃で27日、30℃で26日です。R. lophanthaeの卵から次の卵までの発生時間は、Aspidiotus neriiを捕食した場合では20℃で44日、25℃で32日、30℃で24日、Chrysomphalus aonidumを捕食した場合では20℃で48日、25℃で34日、30℃で27日かかります。対するA. yasumatsuiの卵から次の卵までの発生時間は、19℃で50日、25℃で31日、30℃で28日です。これらの天敵はカイガラムシより世代交代が早いか同等です。

最後に

以上が論文の簡単な要約です。

気温と生育を害虫と天敵で比較しましたが、データ上では有効性が示されたようです。しかし、テントウムシでは食べた餌により生育に差があることからも分かる通り、それが適した餌であるかが重要です。不適な餌では天敵の生育や増殖が抑制されてしまうことは珍しいことではありません。これらの天敵候補が実際にA. yasumatsuiを捕食してどう増えるのかを見ないと本当のところは分からないでしょう。

さて、しかし低気温ではA. yasumatsuiの生育に影響があることが分かりました。問題となっている奄美大島は、冬でも最低気温は10℃以下になることはあまりないと言うことです。10℃は卵が孵化したり幼虫が育たない温度ですが、定着していることからすると成虫は耐寒性があるのか、あるいは鱗片などに隠れて防寒しているのかは分かりませんが、とにかく冬を越してしまっています。気温だけでは決定打にならないと言うことです。むしろ、A. yasumatsuiの原産地で有効な天敵を探した方が有意義かも知れません。一般的に天敵の導入で害虫を根絶することは困難ですが、害虫の増殖を抑え植物の生存率や繁殖率を上げる効果があります。

論文の中で出てくるking sagoとは日本の蘇鉄のことですが、特にA. yasumatsuiに弱いようです。A. yasumatsuiはソテツを枯らしてしまう危険な害虫です。奄美大島のソテツ原生林が崩壊する前に、有効な手立てを見つけ出す必要があるでしょう。しかし、このA. yasumatsuiは日本列島を北上するのでしょうか? 同じようにソテツの害虫であるソテツシジミと言う蝶は南方系ですが、あれよという間に日本列島を北上し、関東でもしばしば報告されています。私の居住地は冬はマイナス5℃を下回りますから、一見してA. yasumatsuiは冬を越せそうにありません。ただ、DioonやZamiaは室内に取り込みます。これらに付いて冬越ししてしまい、暖かくなって外に出したら日本のソテツで大量に増えてしまうと言うサイクルも想定されます。何れにせよ、これ以上の被害の拡大はないように、願わくは何らかの対策により奄美大島のソテツの被害が収束して欲しいものです。

ブログランキング参加中です。

クリックしていただけますと嬉しく思います。

にほんブログ村

にほんブログ村